致敬峥嵘岁月 唱响辉煌时代

金山红十字会世纪长卷巡礼

一个世纪以来,金山红十字会始终践行“人道、博爱、奉献”的红十字精神,推动着红十字运动的车轮滚滚向前,谱写出红十字事业的篇章熠熠生辉。

初始创建篇

(1925年—1937年)

乡贤担纲,金山红会组织在患难磨砺中诞生

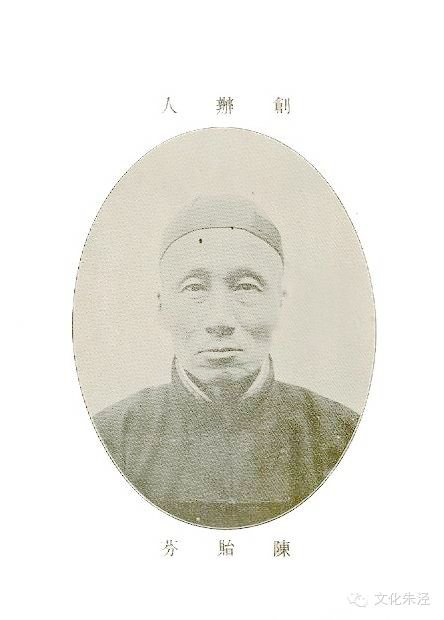

金山分会首任会长陈贻芬

我们在时光隧道上穿越百年。彼时的金山,战火纷飞,生灵涂炭。1924年江苏督军齐燮元与浙江督军卢永祥之间进行的“江浙战争”,“官兵战死,无辜人民罹难,军费消耗,物资被劫,损失之重直使人痛心疾首”(徐开舆:《齐卢之战松江、青浦战区暴行录》,转引自2014年11月出版《红十字在上海,1904—1949》,马强、池子华主编)。为救护伤兵难民,上海除中国红十字会总会总办事处、沪城分会外,战区各地亦纷纷组织红十字会分会,犹如“遍地开花”。

1925年1月9日,金山红十字发展史上值得永远铭记的日子;陈贻芬,金山红十字发展史中值得永远铭记的乡贤。这一天,中国红十字会金山分会在江苏省金山县朱泾镇正式成立,陈贻芬被推任为首任会长。

据《朱泾镇志》记载,陈贻芬生于1877年,字翰臣,号寒岑,别号慎安,性情恬淡,着意乡邦事业。1905年,他奔走募资,创立淑新女校,自任校长。

据《金山县卫生志》记载,中国红十字会金山分会于1925年1月9日在朱泾镇成立,会长陈贻芬,有会员204人。据《朱泾镇志》记载,金山分会成立于朱泾镇,会址设在朱泾藏书阁。藏书阁与当时的区公所都位于当时的西林街东亭桥(后改称东平桥)西边,区公所中除一幢三开间楼房外,另有平房十余间与藏书阁。金山分会成立后,由总办事处统筹安排,积极配合参与战地伤兵难民救护,圆满完成任务,使伤兵难民远离苦难。

当时《申报》报道了金山分会为民请命的动人事迹:“金山自军兴以来,迭次被拉夫役,不下三四百人,虽有由战地放归者,然究属少数。红十字分会有鉴于此,意欲派员至徐州,面请孙总司令如数资遣回籍。适有基督教士沈文蔚,愿奋勇前往,于是陈会长贻芬,即给以公函一件,请彼一行。闻沈教士业于昨日就道,为一般拉夫请命。”(1925年11月20日《申报》消息《金山:红分会派员请放拉夫》)1926年,金山分会在朱泾镇举办临时时疫医院,进行施放棉衣等救灾工作。《申报》报道:“金山红十字分会购备防疫药水,于本月八日起,请李望平医生逐日到会打针,只取号金百文”。(1926年8月10日《申报》消息《金山红分会注意时疫》)

1927年3月16日,金山分会与青浦分会、松江分会联合组成“松青金难民收容所”,“专收容松青金等县避灾难民,临时给以衣食住,使无失所”,内分“男女二部”。(1927年3月6日《新闻报》消息《救护难民消息》)

1937年,淞沪会战爆发后,为应对抗战的紧急需要,金山分会及时组织全县中青年医生(大多数为中医)学习战地救护包扎。同年11月,日寇铁蹄践踏金山,全县沦陷,金山分会被迫解体。

恢复发展篇

(1949年—1990年)

春笋勃发,基层红会组织在风雨洗礼中成长

春雷滚滚惊旧世,春雨融融换新天。伴随着新中国的诞生,沐浴着新中国的荣光,中国红十字事业进入新的历史时期。1950年8月,中国红十字会协商改组,周恩来总理亲笔修订的《中国红十字会会章》,明确规定中国红十字会为“中央人民政府领导下的人民卫生救护团体”。上海地区各分会闻风而动、闻令而行,精心筹备,积极推进改组。

20世纪60年代初,朱泾、张堰、亭林、枫泾四个县属镇率先“飘红”,在部分街道逐渐建立了红十字卫生站。周边居民偶发小伤小病,在身边就能得到及时处理,让居民健康有“医”靠,精神得慰藉。

1966年5月后,金山县红十字组织被撤销,人员被遣散,金山红十字事业与全国一样,陷入停顿。但金山红十字事业的种子,仍然深埋在这片充满希望的沃土中。

改革开放的春风吹拂神州大地,爱心的种子随风破土而出。1981年,金山县红十字会初建架构。同年6月,亭林、张堰两镇领风气之先,恢复了红十字会组织。7月14日,金山县红十字会宣告成立,副县长侯瑞兼任会长;设正副秘书长各1人,主持日常工作,与金山县爱国卫生运动办公室联署办公。同年底,朱泾、枫泾两镇也相继建立红十字会。

从此,朱泾、枫泾、亭林、张堰四大镇的红十字会,成为全县基层红十字会组织的“四大金刚”,广泛发展红十字会员,加强普及卫生健康知识,扎实推进救护培训,积极开展爱国卫生运动,密切携手传播温暖,持续把人道博爱之光照耀到每一个可及的地方。

1983—1990年间,始终注重高奏红十字救助工作的主旋律,为烈军属、孤寡老人、病残人提供温馨服务。

建立了敬老助残保护小组63个,受保护对象108人;发放手推轮椅车28辆;购置近视眼治疗仪12台;免费医疗咨询3万多人次;援助困难地区棉衣49529件、棉被95条。1985年,还发动援助非洲灾民募捐活动,捐助非洲灾民21993.65元。

1983—1990年间,始终注重夯实红十字组织主阵地,扩大红十字组织的覆盖面,不断提升红十字组织的服务效能。

1983年在县人民医院、亭林医院、枫泾医院和张堰、钱圩、枫围乡卫生院,组建了6支红十字救护队,以应付突发事件的急救。用心用力用情搭建两岸“寻根寻亲桥”,接待台胞14人次,为其中7人找到了大陆亲人的下落。

1990年3月,县红十字会单独设立办公室,安排2名专职人员处理日常事务,红十字组织阵地实体化、规范化建设迈上了新台阶。此时,全县四大镇共下辖25个居民委员会,其中21个建有红十字卫生站,占比高达84%。1990年底,全县有11个乡镇建立红十字会组织,拥有团体会员14个、红十字卫生站124个、会员6265人。全县72%的中小学校建立起红十字卫生站。初步构建起上下贯通、左右互联、共振有力的红十字组织体系。

基层红十字组织如雨后春笋,拔节生长,在人道领域焕发勃勃生机。一滴滴汗水浇灌成长,一份份荣誉接踵而至:1985年起,张堰镇连续两年被评为全国红十字先进集体;1987年、1989年,县红十字会被评为市红十字先进集体。

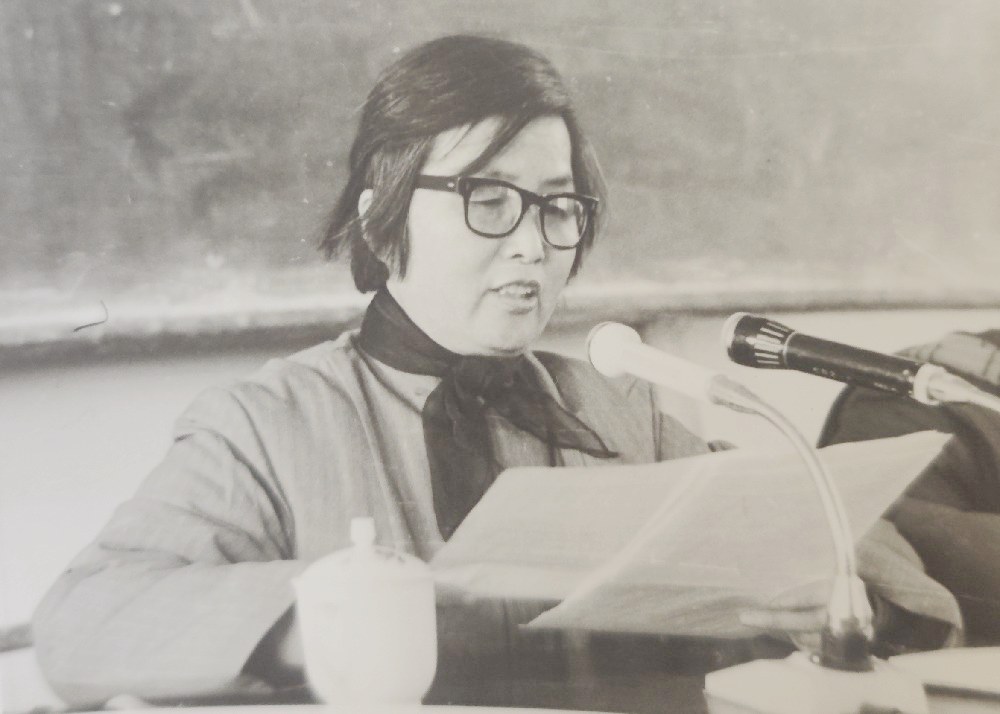

担任金山县副县长、县红十字会会长时的侯瑞

健全提升篇

(1991年—2011年)

创新驱动,金山红会事业在改革洪流中搏击

披荆斩棘破难关,革故鼎新向未来。金山基层红十字会组织不负春光,奋力拼搏,推动金山红十字事业渐入佳境。金山识大势、应时势,在政治上和组织上为金山红十字事业开辟新路。1991年8月16日,召开金山县红十字会第一次会员代表大会,会议选举产生金山县新一届理事会。1997年5月12日,金山“联合建政、撤县建区”,为金山红十字事业的发展拓展了广阔空间。1998年12月30日,召开金山区红十字会第一次会员代表大会,会议选举产生金山区第一届理事会。

金山县(区)新一届理事会以全新的面貌,推动人道事业蹄疾步稳,阔步前行。

积极探索组织创新,红会组织职能不断强化

金山红十字事业的蓬勃发展,呼唤解决“小马拉大车”的难题。2005年3月,金山区红十字会机构从区卫生局单列,成为区政府直接领导的正处级人民团体。同年12月,成立红十字事务中心,隶属于区红十字会,为全民事业单位。组织制度的创新,使红十字会以独立的法人资格出现在世人面前,在人道领域更好发挥出党和政府的助手作用。

持续推进管理创新,红会运行机制不断完善

县红十字会坚持重大事项交会长会议讨论决定的制度。年度计划、总结,县红十字会都要向理事会请示汇报。对乡镇红十字会,坚持目标管理、百分考核的办法,表彰先进、鞭策后进,推动红十字会事业管理向科学化、制度化、高效化迈进。

2006年9月,区政府发布《关于进一步加强红十字会工作的意见》,各镇(街道)发展红十字事业,逐步实现了“三有”,即“有人干事、有钱办事、有章管事”,为高效率推进红会工作提供了人力、物力和制度保障。

大胆进行方法创新,红会工作路径不断拓展

1991年初,金山县制定出台《家庭储血互助实施办法》,即“储血1份,还血5份,一人储血,全家享用,1年储血,5年享用”。这个办法在全县农村地区广泛推行。1996年,全县用血10867袋,自给率99.42%。这个办法得到了卫生部、中国红十字会总会的充分肯定,认为这是全国首创,是使我国现行有偿献血向无偿献血过渡的有效途径。

为推进救助规范化,金山区探索项目化帮困新路径。2010年7月,正式建立红十字助医、助学、助困、助老等9个关爱帮困项目,为“三最”群体,即最易受伤害、最困难和最需要帮助的群体提供帮助,使红十字救助工作从日常帮困延伸到了项目帮困,帮困机制不断完善创新。

严格实行依法治会,红会秩序不断规范

把认真学习、宣传、贯彻1993年10月31日起施行的《中华人民共和国红十字会法》、1995年8月1日起施行的《上海市红十字会条例》和2001年3月1日起施行的《上海市遗体捐献条例》,保障和规范金山红十字事业发展。1996年成立金山县少儿基金管理委员会,加强少儿住院互助基金管理,通过互助共济形式,予以解决中小学学生和婴幼儿因病伤所发生的部分医药费。1997年设立金山县红十字人道救灾救助基金。

金山红十字领域的全面创新,使红十字事业激发磅礴力量,焕发勃勃生机。

——在全国抗洪救灾中挺身而进。1991年入夏以来,我国华东、华中地区遭受百年未遇的洪涝灾害,金山县大片农田和鱼塘成为泽国。8月份,金山县又受到二次龙卷风袭击,全县伤亡100余人,直接经济损失达3.87亿元。县红十字会组织县防疫站等红十字团体单位和红十字救护队,深入一线,奋力救护,杜绝了大灾后的大疫。金山县荣获中国红十字会总会授予的“全国抗洪救灾先进集体”荣誉称号。

——在国内国际疫情、海啸、地震等重大灾害中迎难而上。2003年5月抗击“非典”战役打响后,区红十字会开通捐赠热线,给战斗在一线的白衣天使捐赠款物,加油助力。2004年12月印度洋海啸发生后,区红十字会向全区发出紧急募捐呼吁书,跨越国界给灾民捐赠53万余元。2008年“5·12”四川汶川大地震发生后,区红十字会在第一时间呼吁全区社会各界和广大市民立即行动起来,捐款捐物。仅一个多月就接收善款1724万元、捐赠物资价值211万元,在全区抗震救灾、捐款捐物工作中发挥了主渠道作用。金山区先后获得“上海市红十字会2005年印度洋海啸捐款优秀组织奖”和“市红十字会‘5·12’汶川地震救灾组织奖”等。

——在全国社区红十字服务示范区建设中脱颖而出。金山区创建全国社区红十字服务示范区和上海市红十字示范社区的工作于2007年正式拉开帷幕。在创建工作中,全区深入开展具有红十字特色的社区急救培训、志愿服务、帮困救助、便民服务等活动。2008年11月,中国红十字会总会副会长苏菊香带领评审组,对金山区创建全国社区红十字服务示范区工作进行评审,获得高度评价。2009年2月,金山区荣获由中国红十字会总会和民政部,联合颁发的全国社区红十字服务示范区的荣誉称号。

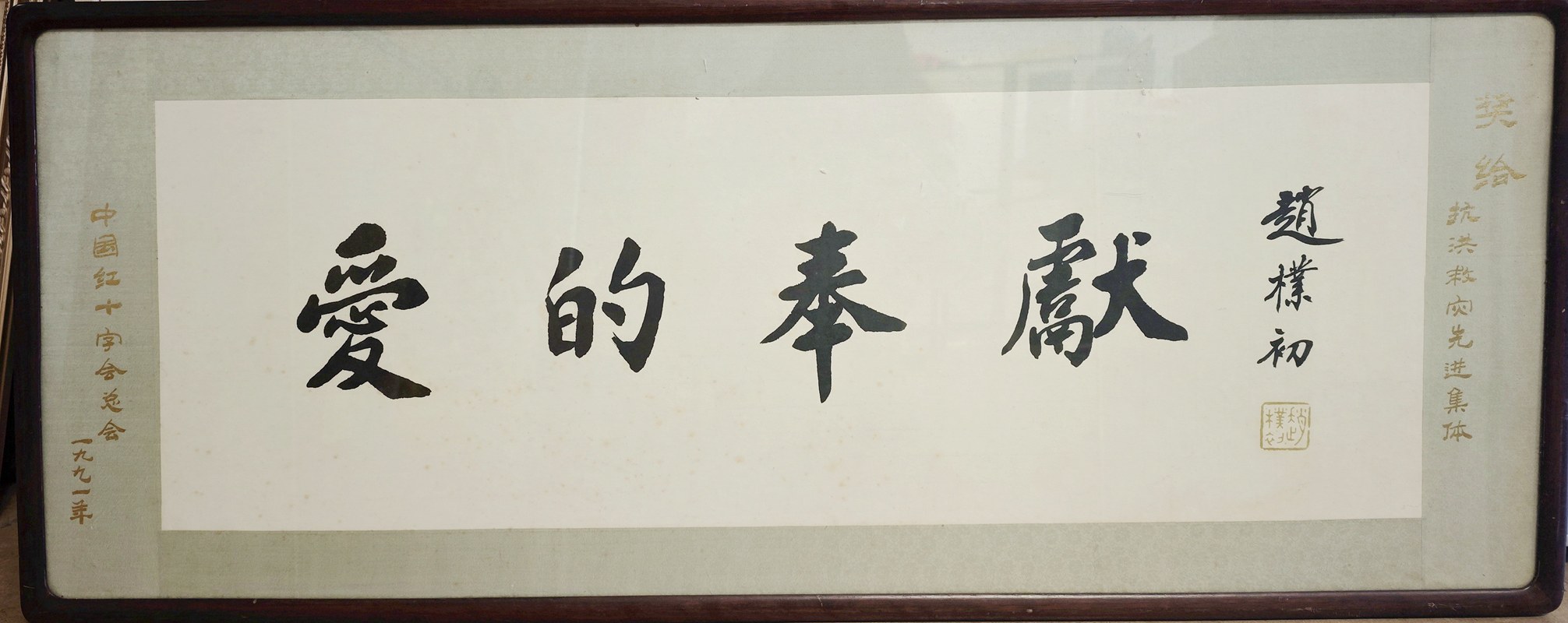

赵朴初题写的匾额《爱的奉献》

奋发有为篇

(2012年—2025年)

人民至上,金山红会光芒在时代征程中闪耀

红波涌动仁心暖,惠风吹拂爱意深。党的十八大以来,中国特色社会主义进入新时代。金山区红十字会用行动诠释责任,用奉献彰显担当,用作为描绘形象,金山红十字事业在金山人民心中的认同度、在全市乃至全国的显示度不断提升,在新时代新征程中,闪耀着夺目的光芒。

全频道传播:让红十字精神扎根大地

传统媒体发挥扛鼎之力。《人民日报》《中国红十字报》等国家级舆论阵地,《解放日报》等市级主流媒体,通过专题策划、融媒传播形成报道矩阵,既实现政策精神的精准传达,又生动诠释红十字精神。《金山报》等本区媒体,更是发挥近水楼台优势,彰显金山红十字事业最真挚的温度。

新兴媒体搏击时代潮流。整合上海金山APP、短视频平台、微信公众号等资源,既强化红十字精神的时代诠释,又提升公众参与人道事业的便捷性与积极性。金山红十字会微信公众号2017年9月1日推出以来,作为核心传播平台,持续宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神,实时更新救助项目进展。

线下载体悄然浸润人心。通过造血干细胞集中入库仪式、社区服务网络、应急救援行动、本土文化传播等多元线下场景,使红十字精神潜移默化,浸润人心。2019年,以金山区造血干细胞捐献志愿者为原型的原创话剧《髓愿》,凸显“生命接力”的博爱精神,在上海话剧艺术中心和各大高校巡演,场面火爆,一票难求。

全方位凝聚:让爱心涓流汇入海洋

构筑实体公益生态圈。近年来先后涌现出毛俊、张慧东、汤瑞农、吴衡等一批杰出代表获得国家级荣誉,成为引领生态圈的先进典型。区红十字会通过搭建平台、链接资源,将区内企业爱心人士及区佛教协会、区书法家协会等群众团体的社会责任与慈善需求精准对接。在2024年驰援安徽洪灾时,上海奥一泵业制造有限公司、上海宣宸护理院等企业迅速提供排涝设备与物资支持,助力红十字急速救援队高效完成水库排险任务。自2017年起,金山区红十字会已持续8年不间断举行“慈心善行”义拍会,由本区佛教界、书法美术界和企业界爱心人士捐赠拍品,总计募集善款156.2万元。

增强基层红十字组织活力。金山区红十字会鼓励指导基层红十字会开展“博爱家园”建设,金山卫镇、朱泾镇、漕泾镇、石化街道、上海湾区高新区社区成功建设为市级“博爱家园(街镇)”。漕泾镇成功构建起“横向到边、纵向到底”的立体化服务网络,全方位推进红十字事业高质量发展。该镇继2018年荣获金山区首个市级“博爱家园(街镇)”称号之后,2022年荣获“全国红十字模范单位”称号,2023年再获“中国城市社区博爱家园示范点”称号,成为红十字领域的示范样本。

打造人道服务特色品牌。金山区造血干细胞捐献工作以高配对率和“零悔捐”闻名全市。通过创新宣传模式、组建“鑫青年之家”志愿者团队“以老带新”的经验传递,形成“入库—动员—捐献”全链条服务机制,爱心接力,薪火相传。“5458小红花”公益项目以沪滇协作为背景,搭建透明化公益平台,资助云南普洱山区孤儿、留守儿童等困境学子,跨越山海,情暖普洱。

全周期关怀:让生命健康守护形成闭环

少儿基金守护生命起点。少儿住院互助基金作为红十字青少年工作的重要组成部分,为少儿健康保驾护航。自2012年以来,共有102.64万人次参保,缴费10566.07万元,低保家庭减免8871人次,减免费用84.35万元。累计为全区5.53万人次患病少儿支付费用8962.85万元。

精准救助延续生命旺季。面对成年人群的重大疾病负担,金山区红十字会以“肿瘤患者、精神病、麻风病致残者、重大病患者及突发灾害的贫困家庭等”5种特殊群体为主要救助对象,并对“失独”家庭开展人道救助。2024年,新增罕见病救助项目,并将救助总额提升至650万元,覆盖4万余人次。

为老服务全程温情守护。聚焦老年友好型城市需求,构建全周期为老服务体系。2013年启动“失智老人护理用品”采购项目,累计投入1900余万元采购专业护理物资,通过公开招标确保产品质量与服务。2024年,进一步将60岁以上失能老人纳入“重度失智困难老人关怀服务”项目,月均受益人数增长58.3%。疫情期间着力解决“区—镇—村—户”物流运输网络难题,按时保障物资不断供,家属称赞“超市难买到的尿布,红十字会却贴心地送到了家门口”。

临终关怀温暖最后一程。金山区红十字会自2012年起持续推行“爱的港湾”舒缓疗护项目,为肿瘤晚期患者减免止痛药物费用,提供住院床位与心理疏导,累计服务超700个临终患者,让生命终章保有尊严温度。

救护培训守护生命健康。积极推动应急救护培训,通过多元化举措提升市民自救互救能力,守护生命健康。2012年初至2025年4月底,共培训19.79万人次。

全系统重塑:让人道服务能力得到提升

深化党建带红建融合机制。2017年10月,金山区委正式批复成立金山区红十字会党组,为金山区红十字事业坚持“以人民为中心”的发展思想,提供了坚强的组织保障。自2019年开始,金山区红十字会党支部组织推进党建与业务深度融合,践行“人往基层走、事在基层办”的为民服务理念,开展“红十字服务送基层”活动。2025年,探索建立“鑫红会‘救’在身边”党建品牌,在搭建平台、志愿服务、救助救援、结对共建上多方发力,促进红十字工作高质量发展。

加快硬件基础设施升级。打造标准化服务阵地,在金山城市沙滩、花开海上生态园、漕泾郊野公园等热门旅游景点,创建红十字景区服务站,以展示、模拟、互动等多种形式开展红十字文化传播、学校安全教育、社区群众应急救护培训、生命健康科普安全体验。2023年5月,在亭林镇设置全市首个产业园区红十字服务站,服务周边产业园区工人和社区居民。在全区人流密集区域配备60台自动体外除颤器(AED),巩固生命防线。优化升级急救队伍设备装备,强化应急保障能力。

提升信息化与应急处置效能。高效利用“救在身边 守沪生命”小程序开展急救培训,市民通过互联网线上踊跃报名参加培训,配合市级和区级为民办实事项目,近年来开展救护培训已超过1万人次。强化应急响应机制,目前,金山区已建立了“金山区红十字应急救援队”“金山区红十字急速救援队”“金山区红十字企业家救援队”“金山区红十字双瀛无人机救援队”四支救援队伍,形成红十字“水陆空”立体救援格局。金山区红十字企业家应急救援队获得2022年度“上海市志愿服务先进集体”称号。

增强公信力与社会认同。金山区红十字会构建透明化运作机制,党组及时研究款物使用方案,督促指导街镇红十字会依法管理使用募集款物,定期公开募捐资金流向。2024年9月,在全市检查中,金山区红透指数基础性指标得分为满分,位列全市第一。社会公众对金山红十字组织的认同度显著提升。

金山红十字会用百年时光,打造出一座熔铸生命至上思想的里程碑。金山红十字会将用新百年时光,演奏出一首凸显红十字精神的进行曲。站在新百年的起点,金山区红十字会将按照习近平总书记致信中国红十字会第十二次全国会员代表大会的指示要求,增强红十字组织的政治性、先进性、群众性,汇聚积德向善之力,勇担时代重任,让“人道、博爱、奉献”的红十字精神,化作生生不息的薪火,在金山大地上燃亮更温暖的未来!

漕泾镇红十字郊野公园救护站成为守护游客安全、传播急救知识的前沿阵地

花开海上生命安全体验馆

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持,文字、图片、视频版权归属发布媒体

沪公网安备31011602001725号 备案/许可证号: 沪ICP备17048226号-2

沪公网安备31011602001725号 备案/许可证号: 沪ICP备17048226号-2